「ぐり茶」って聞いたことがありますか?

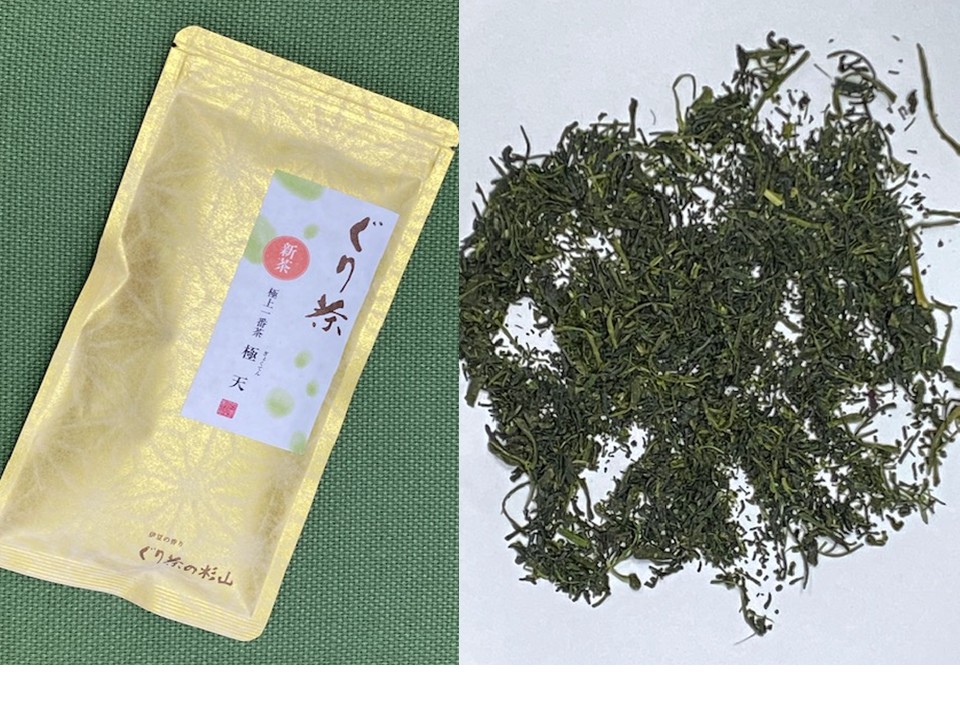

今日、同僚から「ぐり茶」いる?と言われて???、何のこと?となりましたが、そのお茶をちゃっかりいただいたいので、飲むのが楽しみです♪

皆さんは「ぐり茶」をご存じでしょうか?

あまり耳馴染みのない名前かもしれませんが、実はこのお茶、伊豆地方を中心に親しまれている日本茶なんだそうです。

ぐり茶は正式には「玉緑茶(たまりょくちゃ)」と呼ばれる緑茶の一種で、針のように細くまっすぐな形をしている煎茶とは異なり、くるくるとした丸みのある形状が特徴です。

製造工程で茶葉を揉まずに乾燥させるため、この独特な形が生まれるのだとか。茶葉がねじれて「ぐりっ」とした形をしていることからこう呼ばれるようになったそうです。

(ぐりっとした形という言い回しはだけでは想像もつきませんが、現物は、茶葉がまっすぐではなく、ねじれていたり、くるくる丸まっていたりします。)

ぐり茶の特徴は渋みが少ないことだそうです。ぐり茶の適温は70~75℃で、熱湯で入れると渋みは出るので、入れるお湯の温度も大切です。

これからの季節、水だしでもおいしそうです。

ちなみに、「茶柱倶楽部」という漫画を時々読みますが、その中でいろいろな産地のお茶の入れ方を丁寧に説明していて、あ~誰か入れてくれないかな~と思う次第です♪

紅茶版では「猫と紳士のティールーム」でも紅茶のうんちくをたくさん語っていて、へぇ~!誰か入れてくれないかな~と思ってしまいます。

人に入れてもらうのは、また格別ですよね(^_-)-☆

何で【ぐりっ】としたカタチ?

製造工程の精揉(せいじゅう)という作業が無いからです

普通のお煎茶・深蒸し茶と比べるとぐり茶はぐりっと捩れまっすぐな綺麗な茶葉では無いです。

伊豆の香り ぐり茶の杉山 https://www.guricha.co.jp/contents/guricha.html

なぜ【ぐり茶】が「ぐりっ」とした形になるかご存知でしょいうか?

理由は、生葉から荒茶に仕上げる工程の違いからです。

お煎茶、深蒸し茶には精揉(せいじゅう)という工程があります。

精揉は煎茶独特の細く伸びた形に整えるため、茶葉内部の水分を取り除いて乾燥を進めながら、人間が手で揉むように一定方向にだけ揉みます。

ぐり茶の荒茶を製造するときにはこの「精揉」工程がなく、代わりに「再乾(さいかん)」と呼ばれる工程になります。

写真が「再乾機」と呼ばれるもので、蒸し上げた生葉の水分を抜き乾燥させるため、精揉工程のように茶葉をゴリゴリと傷めることなく、遠心力を利用し優しく乾燥させます。この「再乾」工程でぐり茶独特の「ぐりっ」とよじれた茶葉の形が生まれるのです。

味も、精揉のように揉むことも無いので、茶葉本来がもつ旨味成分が流れることがないのもこの工程の特徴です。