天気予報でよく耳にする「北日本・東日本・西日本」とは?

日々の生活に欠かせない天気予報。テレビやラジオで「北日本は大荒れ」「東日本は晴れ」などと聞くことがあると思います。以前は「東日本」と「西日本」という分け方だけが使われていた印象をお持ちの方も多いかもしれません。かくいう私もその一人です。では、いつから「北日本」という言葉が登場したのでしょうか。

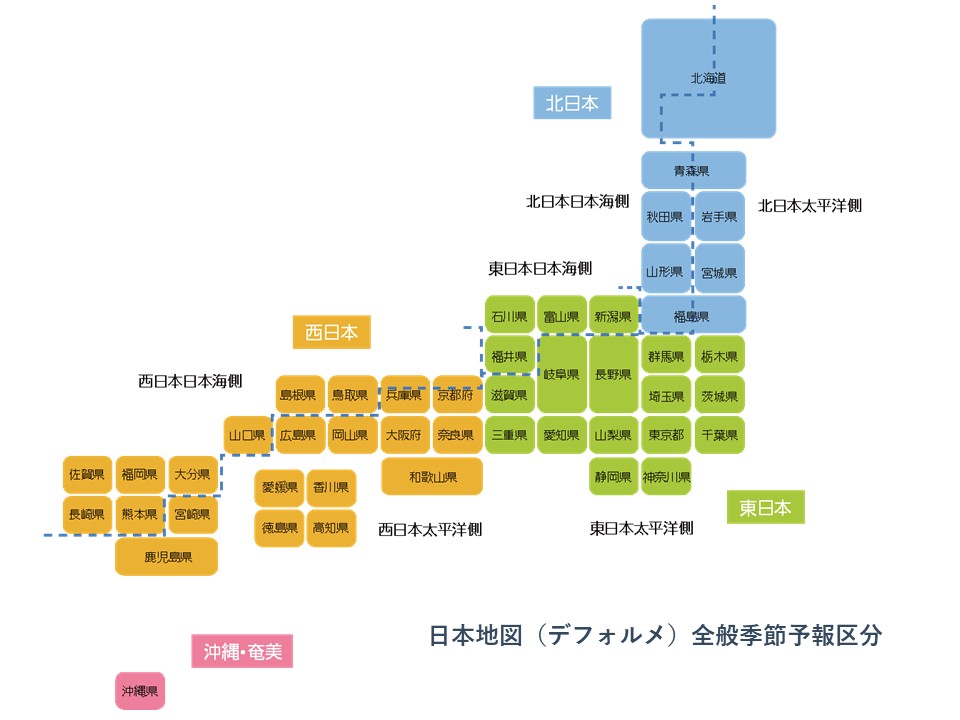

実は気象庁では、予報の精度を高め、より分かりやすく伝えるために日本をいくつかの地域に区分しています。従来は「東日本」「西日本」の2区分で説明されることが多かったのですが、日本列島は縦に長く、北海道や東北地方と関東・中部では気候の特徴が大きく異なります。そこでより的確に表現するため、従来の東西区分に加えて「北日本」を加え、さらに「沖縄・奄美(南西諸島)」を別枠とする 4区分方式 を用いています。そこで「北日本」という呼び方が広く使われるようになりました。

降水量や日照時間の季節予報では、これらの区分をさらに「日本海側/太平洋側」に細分する方式も使われます。

具体的な区分は以下の通りです。

- 北日本:北海道・東北地方

- 東日本:関東甲信・北陸・東海地方

- 西日本:近畿・中国・四国・九州北部地方

- 南西諸島(南日本とは言わないのが一般的):奄美・沖縄地方

つまり、「北日本=北海道と東北」を指す言葉として追加されたわけです。「南日本」という表現は気象庁の区分にはなく、代わりに「南西諸島」という呼び方が定着しています。

この区分によって、「北日本では雪の影響が強いが、西日本は穏やかな晴れ」といったように、地域ごとの特徴を反映した予報が可能になりました。普段なんとなく聞いている言葉にも、実は気象の専門的な工夫が隠されているのですね。

これから天気予報を聞くときは、「北日本」と言われたら北海道・東北のこと、と意識してみると、より理解が深まり、旅行やお出かけの計画にも役立つと思います。

皆様も、違和感を持ったら情報収集をしてみましょう。

気象庁 全般気象情報などに用いる地域名 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/tiikimei.html?utm_source=chatgpt.com

気象庁 全般季節予報の予報区分の地図 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kisetsu_riyou/image/png/zenpan_kubun.png